近ごろ娘が博物館や美術館に興味を持ちはじめ、訪れる機会が増えてきた。

お土産目当てでもあるのだが、親としてはうれしい限り。

今回は友人の勧めとポスタービジュアルに惹かれ、

お台場の日本科学未来館で開催されている深宇宙展へ足を運んだ。

本展は全4章からなる構成で、ロケットから始まる宇宙開発、月や火星への探査、そしてその先にある銀河系の彼方へ──。

科学の進歩が切り拓いた宇宙の世界を、実物・模型・映像・体験型展示で体感できる。

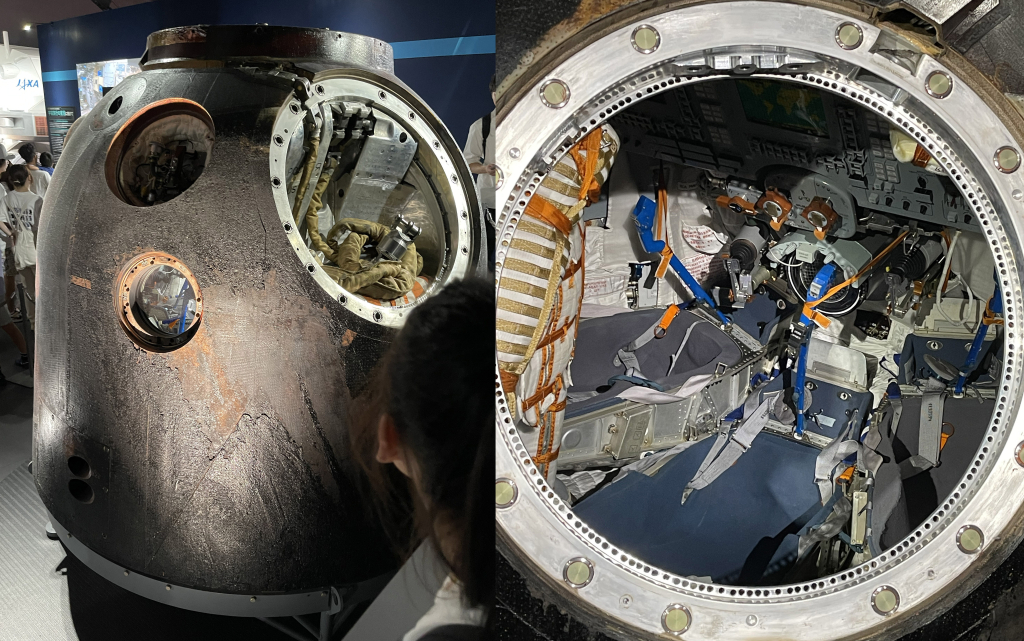

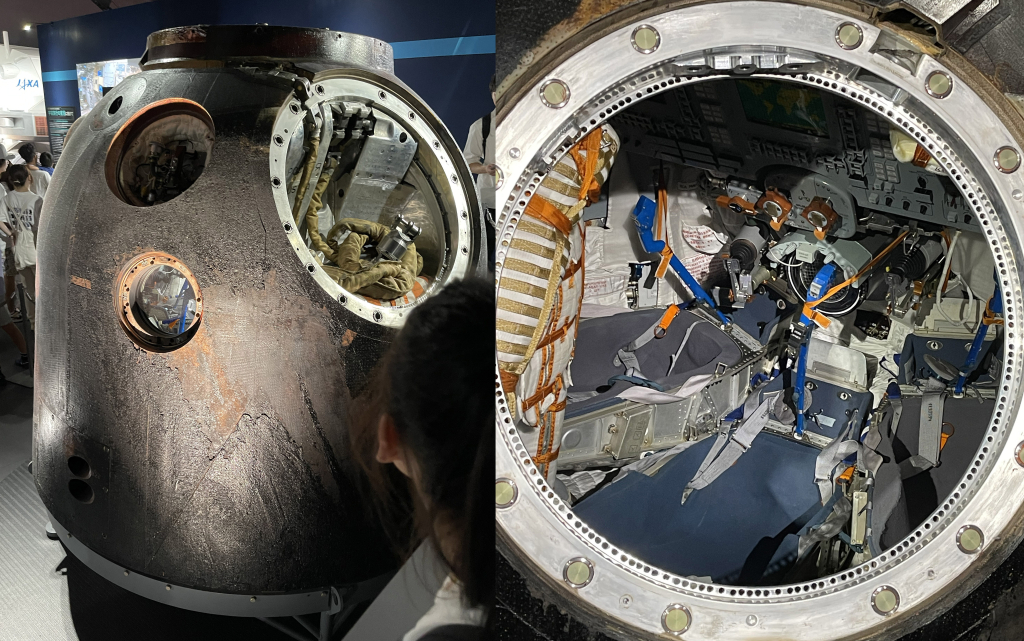

まず目に入るのは日本の民間人で初めてISSへ滞在した前澤氏が搭乗したロシアの有人宇宙機「ソユーズ」の帰還モジュール実機。

この狭い中に3名が搭乗する。

あいにく搭乗体験は事前に中止のアナウンスがあり残念ではあったが、

実物を間近で見られるのは貴重。

大気圏突入で焼け焦げ黒くなった機体が壮絶さを物語る。

前澤氏が着用した実際の宇宙服

次にアポロ計画からおよそ半世紀ぶりとなる有人月面探査「アルテミス計画」で実際に使用される最先端技術に触れる。

有人与圧ローバー(月面探査車)は日本が開発を行い、宇宙飛行士が宇宙服を着ずに車内で約1か月生活しながら月面探査を行うことができるそう。

(フロント部分にはTOYOTAの文字が)

次世代の月面探査を象徴する存在で、実物大模型の展示は世界初公開。

火星圏探査のコーナーでは、

壁面と床面を繋いだ大型ビジョンで実際の火星探査機が捉えた最新のデータを使用した迫力の映像体験で火星探査気分が味わえる。

そして2026年の打ち上げが迫る、火星の衛星フォボスからサンプルを持ち帰る世界初の挑戦

「JAXA火星衛星探査計画「MMX(Martian Moons eXploration)」探査機の1/2模型展示も。

最後にタイトルにもある深宇宙のコーナーへ。

深宇宙(しんうちゅう)とは、地球から200 万キロメートル以上離れた遠方の宇宙空間を指し、特に太陽系や銀河系の外など、観測が困難な天体や領域を意味する。

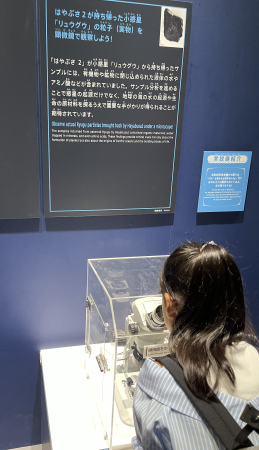

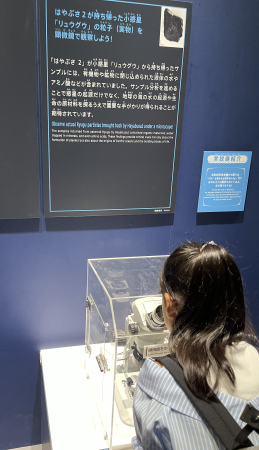

そこには「はやぶさ」によって世界で初めて小惑星から持ち帰られたイトカワの粒子と、

「はやぶさ2」によって水の存在が確認されたリュウグウの粒子が展示されており、顕微鏡で貴重な粒子を直接見ることができた。

その一つ一つが日本の宇宙探査技術の結晶であり太陽系の謎を解く鍵となる。

最後に深宇宙の神秘と未解明の謎に迫るエピローグムービーで締めくくり。

人類が宇宙を目指す挑戦の歴史と現在の最新技術を知る機会になったと同時に、近年の民間企業参入もあり

自分がこどもだった頃に比べて宇宙がずっと身近になったことを実感した。

これから娘の世代では、映画で描かれるような宇宙の世界がどこまで現実になるのか楽しみに想いつつ、会場を後にした。

W.T